Intro

Vor einiger Zeit habe ich das Buch “Free Play” von Stephen Nachmanovitch gelesen, und bin dabei über ein Kapitel mit dem Titel “Die Kraft der Grenzen” gestoßen. Der Autor beleuchtet das Thema aus sehr interessanten Blickwinkeln (“Klassischen Musikern wird beigebracht, große Klänge zu erzeugen, um große Konzerthallen zu füllen. Rockmusiker werden selbst in kleinen Räumen so verstärkt, als hätten sie ein Stadion zu füllen. Aber in kleinen Räumen mit kleinem Publikum kann man sehr fein spielen, indem man die Saiten fast nur beatmet…”). Das hat mich motiviert, mir meine eigenen Gedanken zum Thema “Grenzen” zu machen. Angefangen mit der Frage: Was genau ist denn eigentlich eine Grenze?

Nach kurzer Web-Recherche (OK, ich hab bei Wikipedia nachgeschaut…) lässt sich lesen, dass es sich dabei um den “Rand eines Raumes und damit ein Trennwert, eine Trennlinie oder eine Trennfläche” ist. Es wird also offensichtlich etwas getrennt – wobei der erwähnte Raum in unserem Fall eher nichts begehbares, wie ein Garten oder auch ein Staat ist. Ich bin ehrlich gesagt weniger an Dingen wie Gartenzäunen oder ähnlichem interessiert. Es geht mir viel mehr um die Grenzen der Fähigkeiten, und wie man eventuell daran arbeitet, sie zu verschieben.

Ich glaube es ist falsch, Grenzen als unüberwindliche, einengende Mauer zu betrachten. Wer sich mit seinen bestehenden Möglichkeiten – also der sprichwörtlichen “Komfortzone” – zufrieden gibt und die Grenzen seiner Fähigkeiten als gegebenen, festen Rahmen wahrnimmt, verpasst eventuell viele Gelegenheiten über sich hinaus zu wachsen!

Als zugegebenermaßen extremes, aber überaus inspirierendes Beispiel soll hier der Autor, MMA-Sportler, Sprecher und Unternehmer (“Entrepreneur”) Kyle Maynard, den Autor des Buches ”No Excuses” genannt werden. Eine schönes Interview mit ihm gibt es auf dem YouTube Kanal von Tim Ferriss unter diesem Link: https://www.youtube.com/watch?v=21EI93rB8pI

Ich möchte den jetzt schon strapazierten Begriff der “Grenze” auch als “Spielregel” verstehen – als bewusst gesetzte Einschränkung, in deren Randbereich es viel zu entdecken und zu probieren gibt. Das Ziel ist es, neue kreative Impulse zu bekommen und vielleicht die eigenen Grenzen auszuloten und natürlich zu erweitern.

Mit Grenzen arbeiten

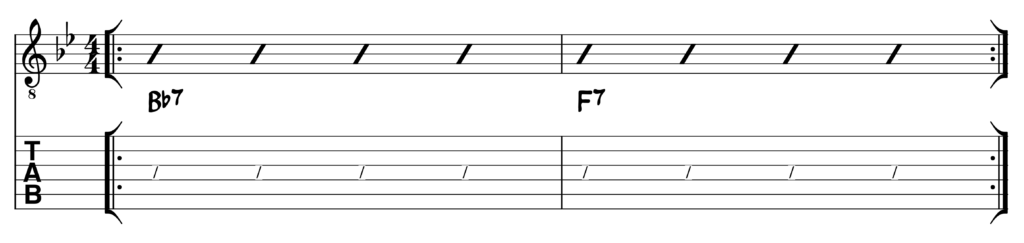

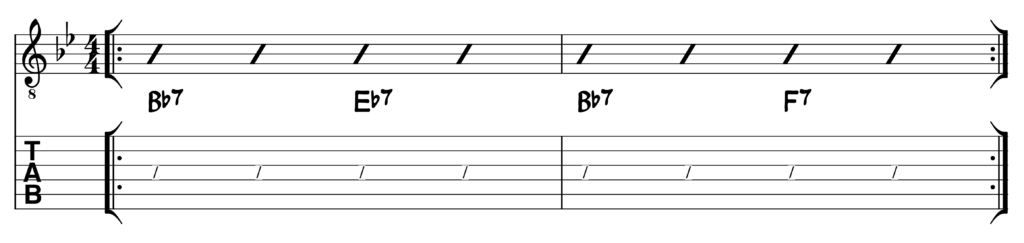

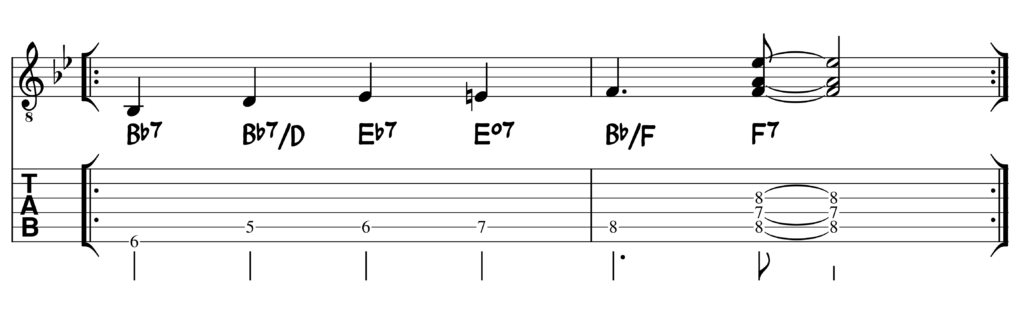

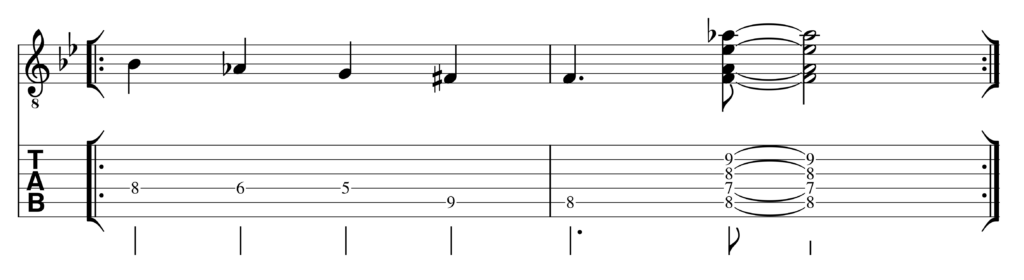

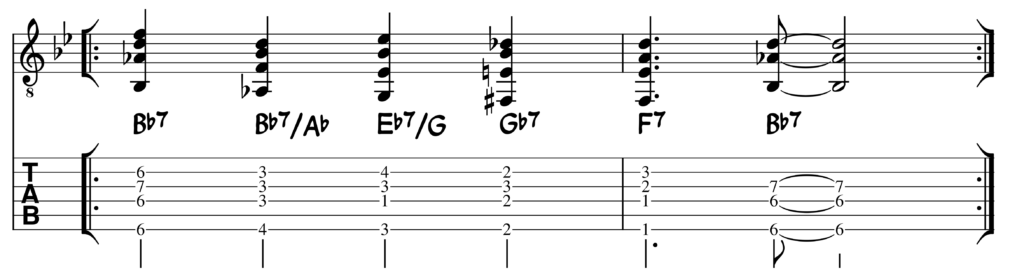

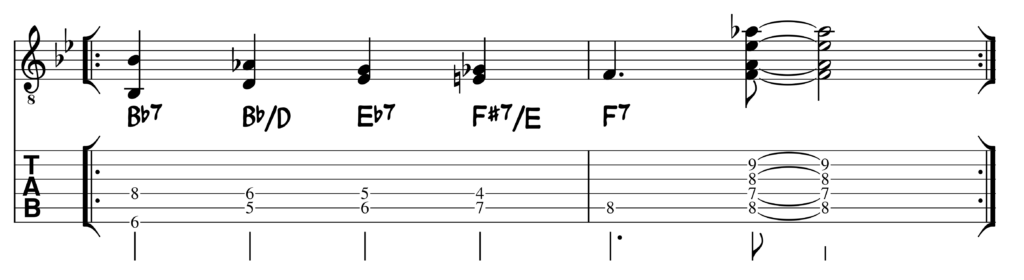

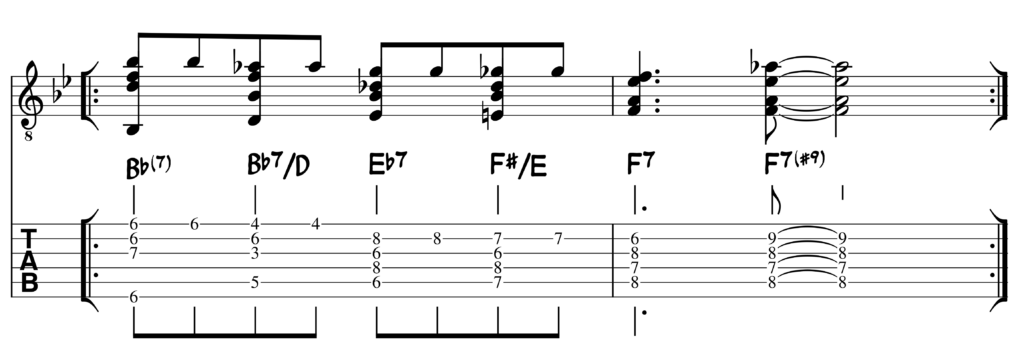

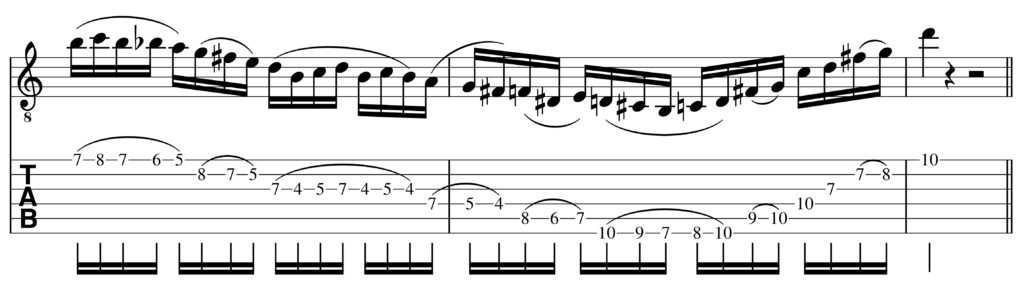

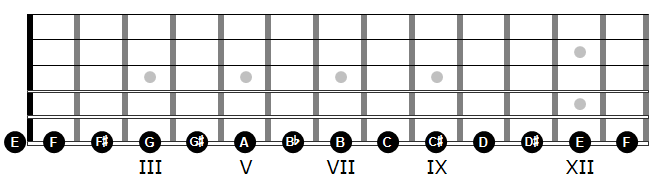

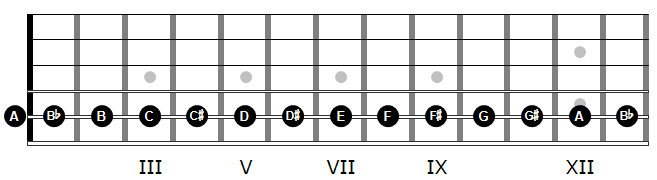

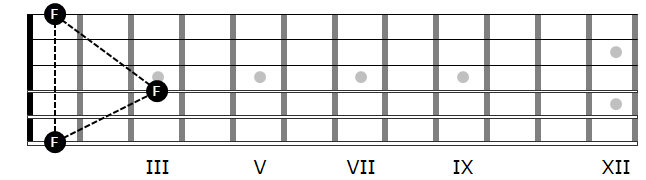

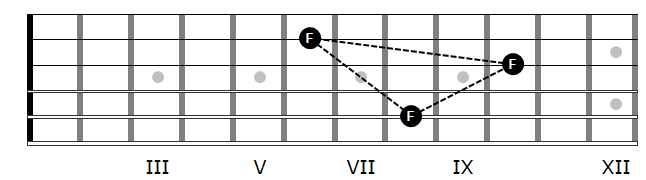

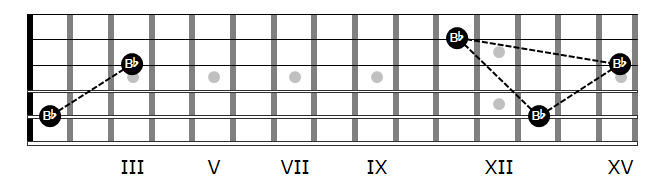

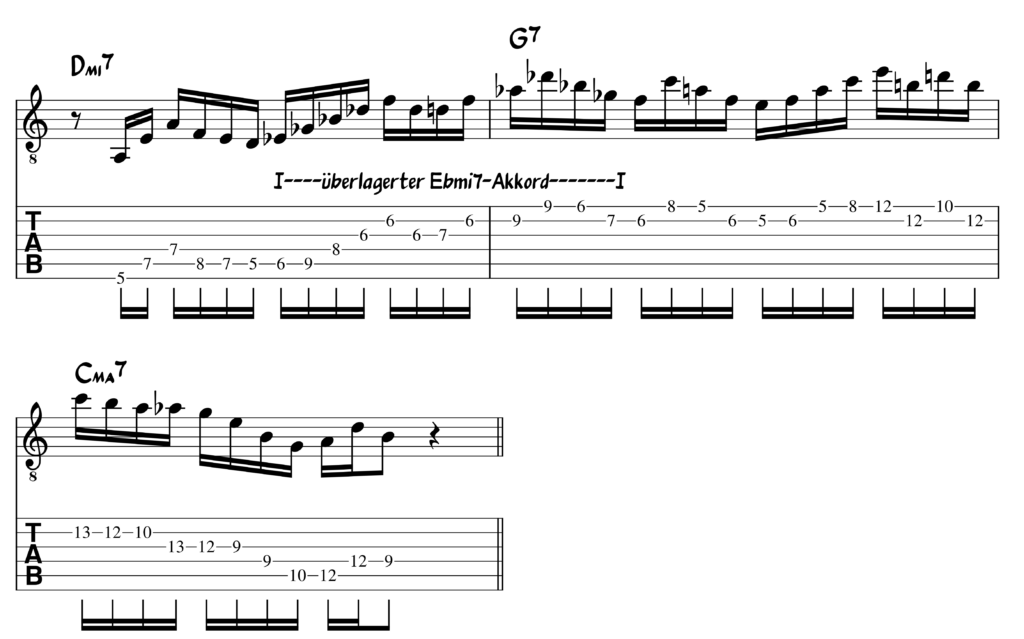

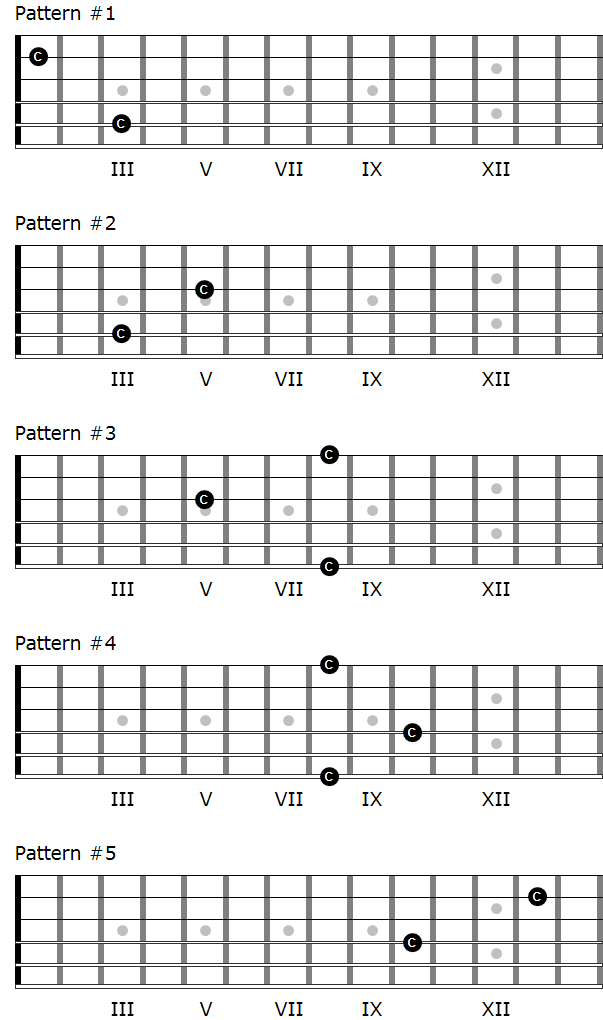

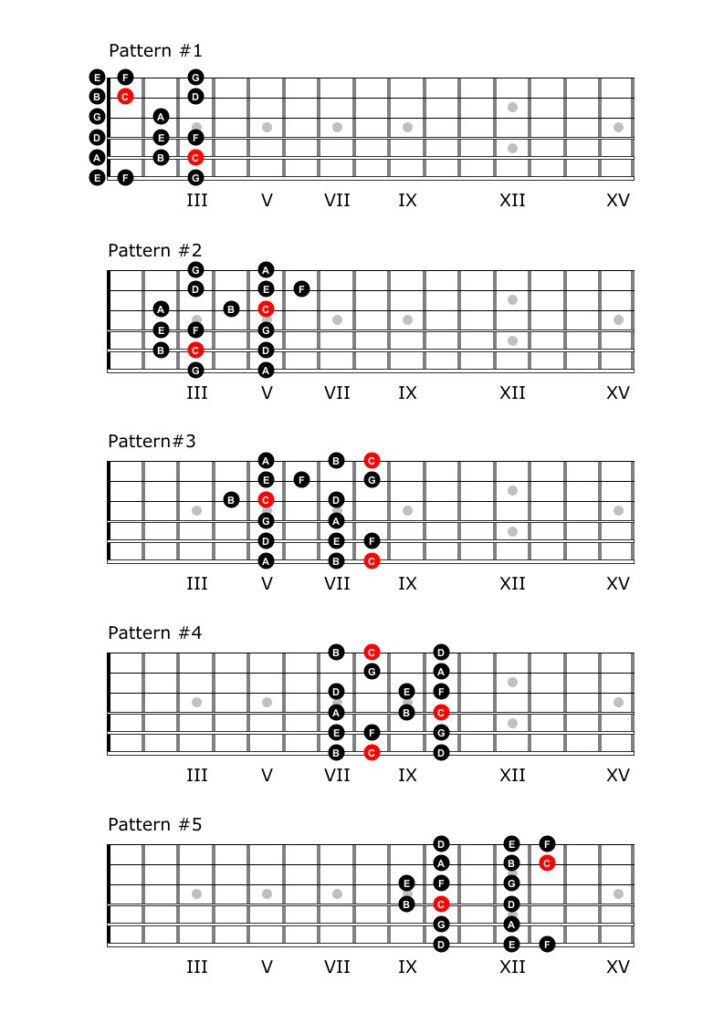

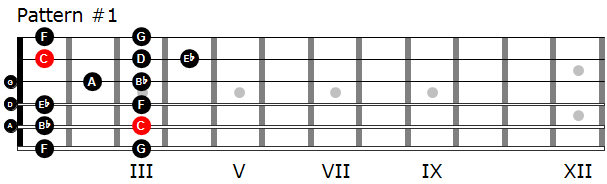

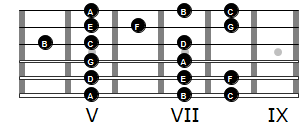

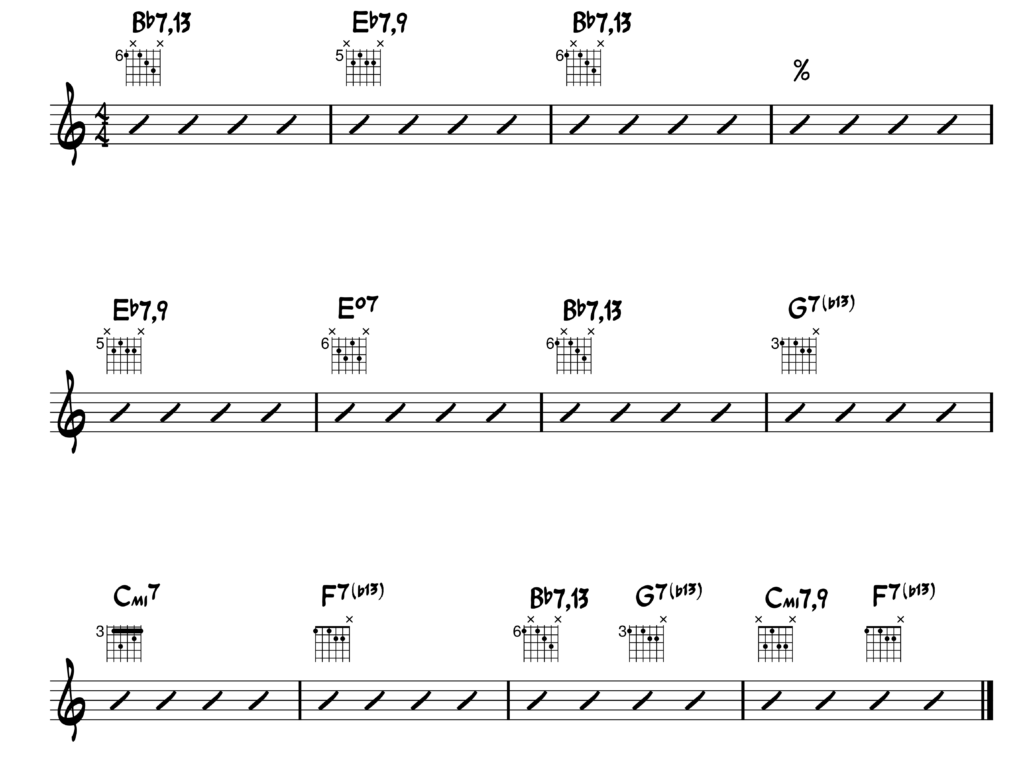

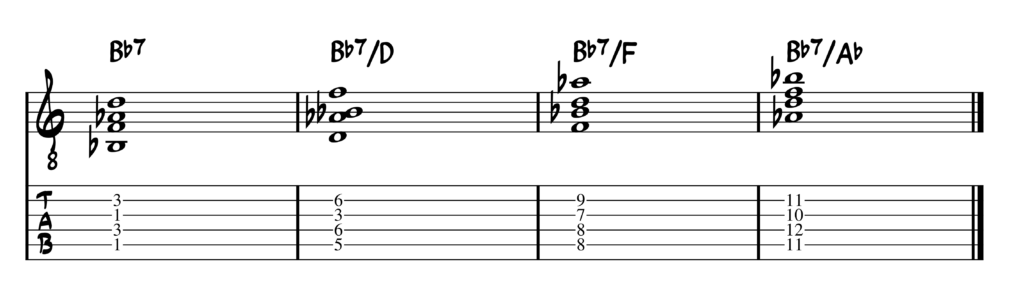

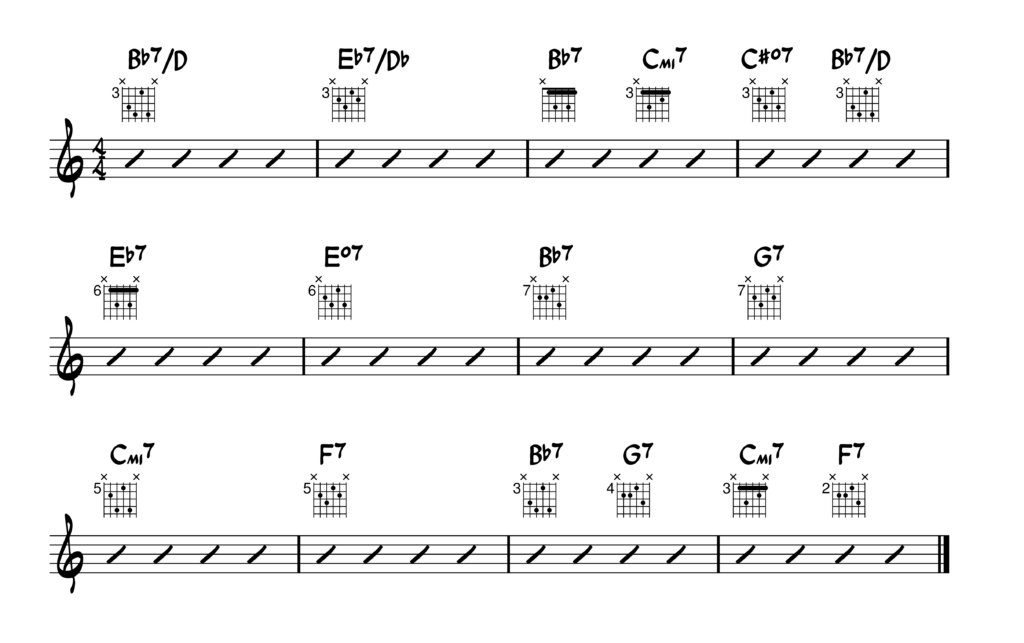

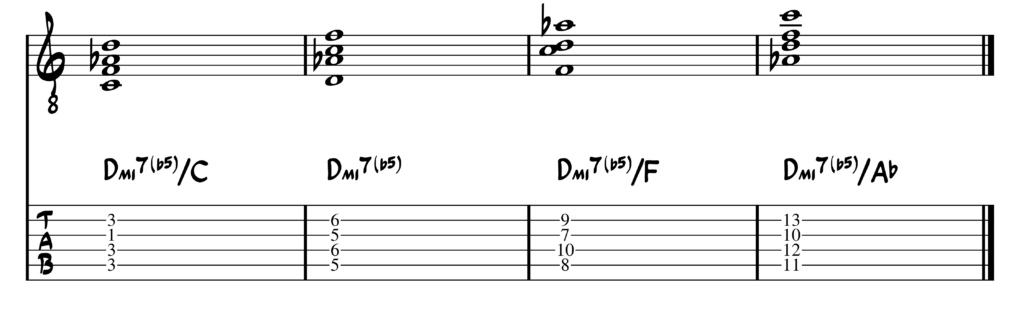

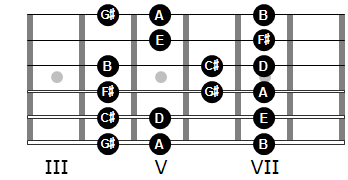

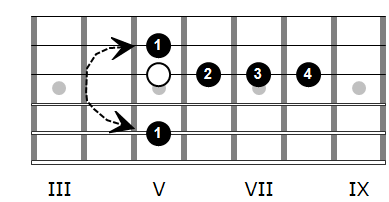

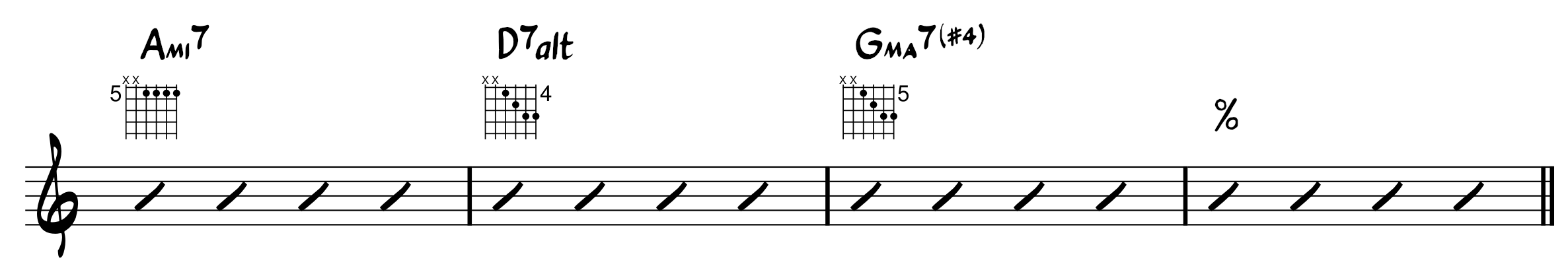

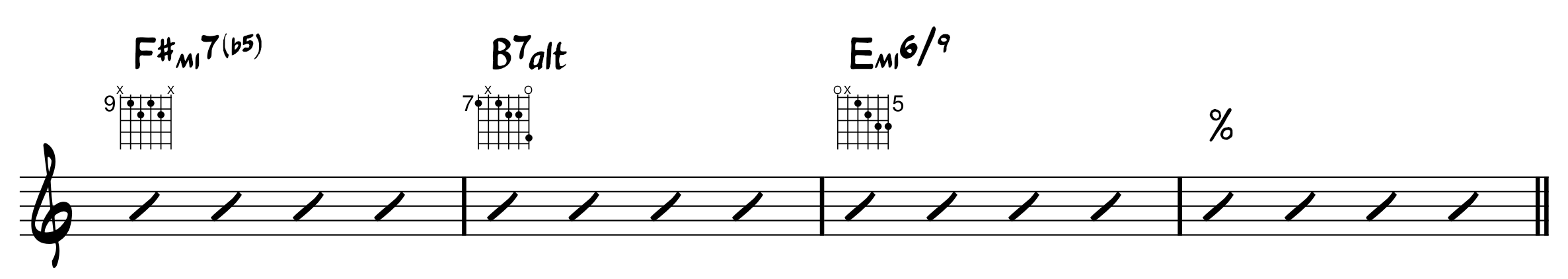

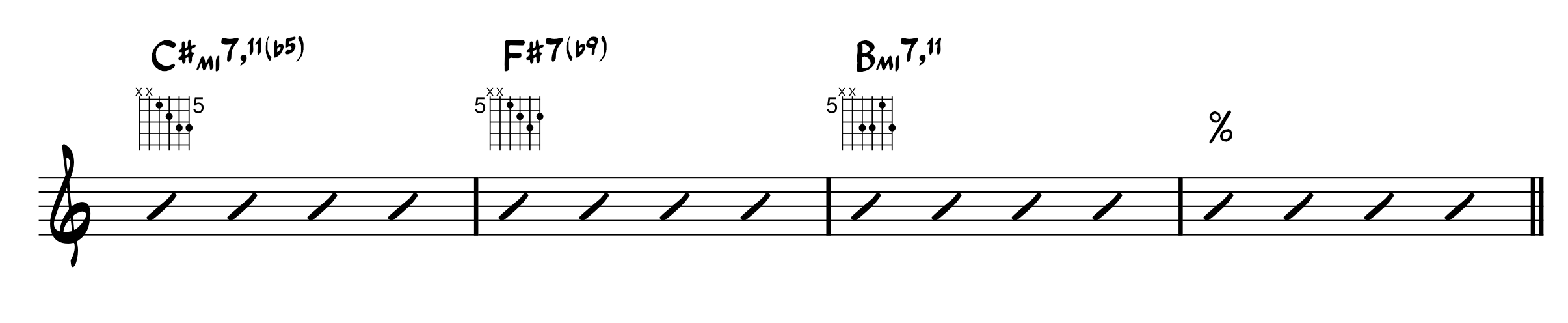

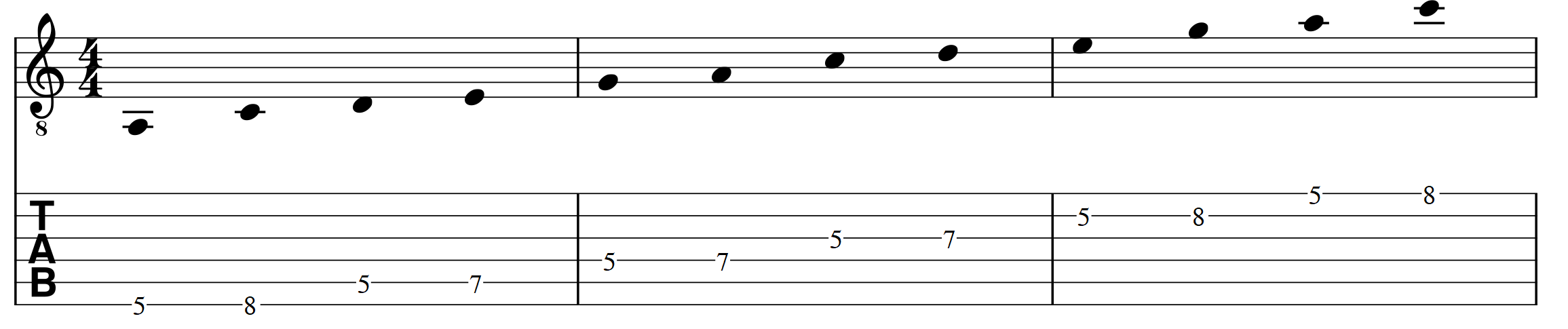

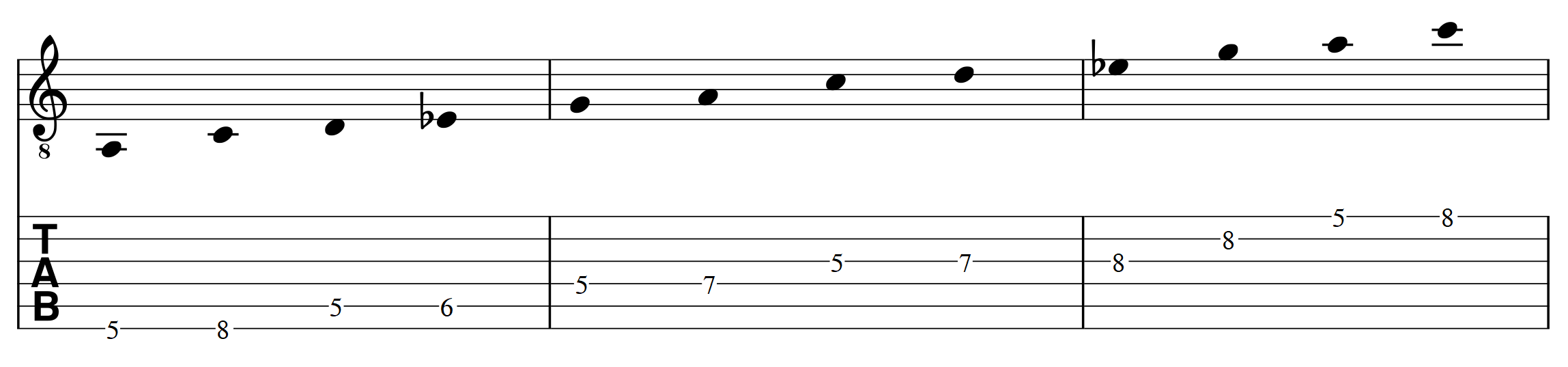

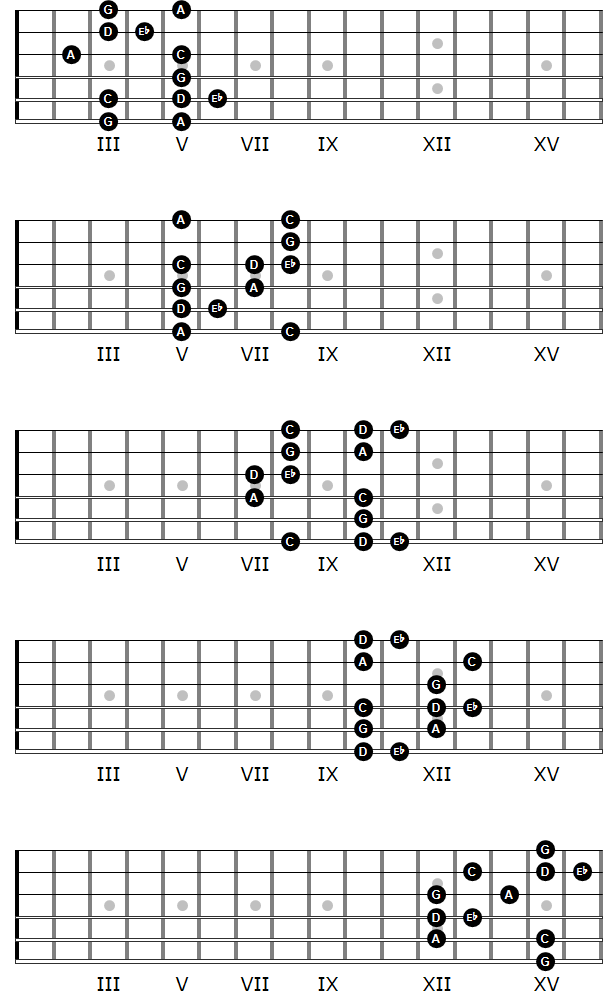

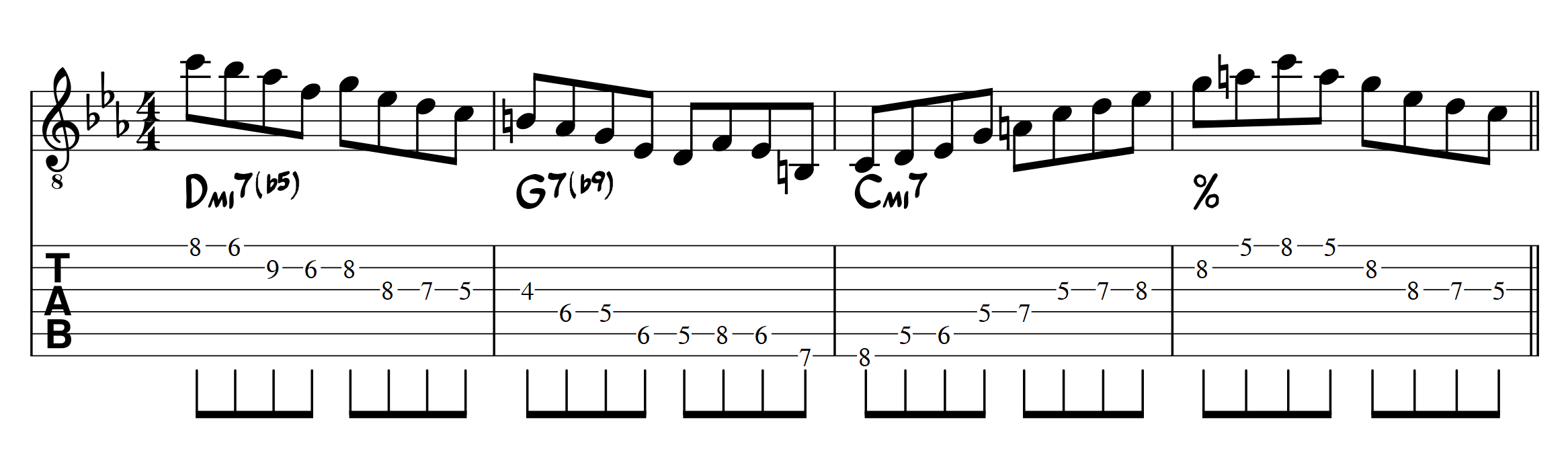

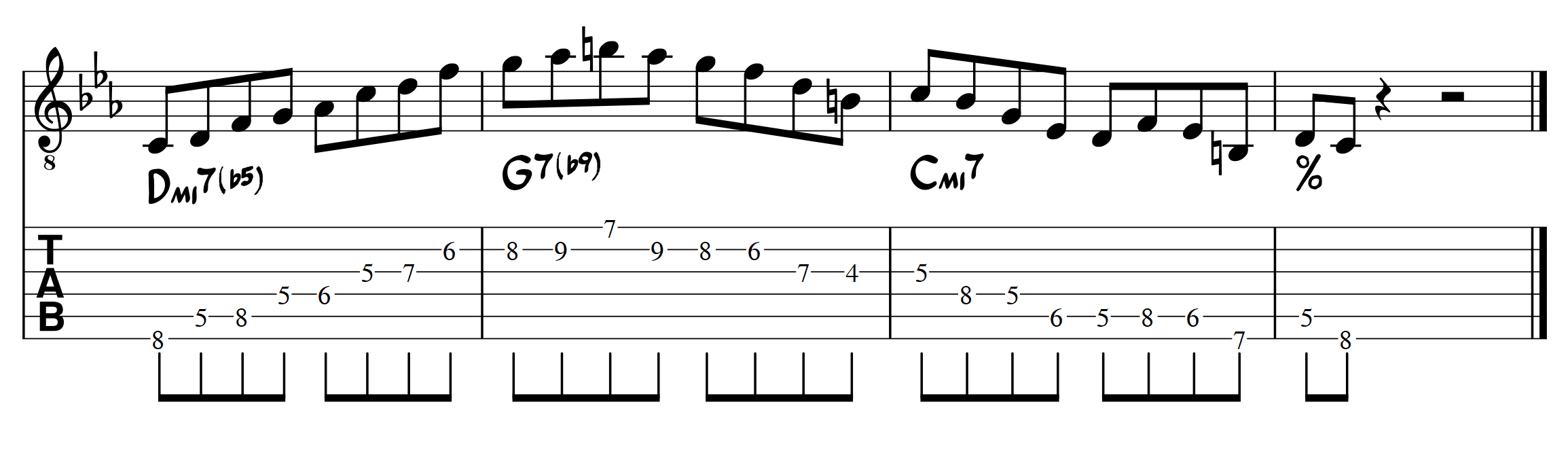

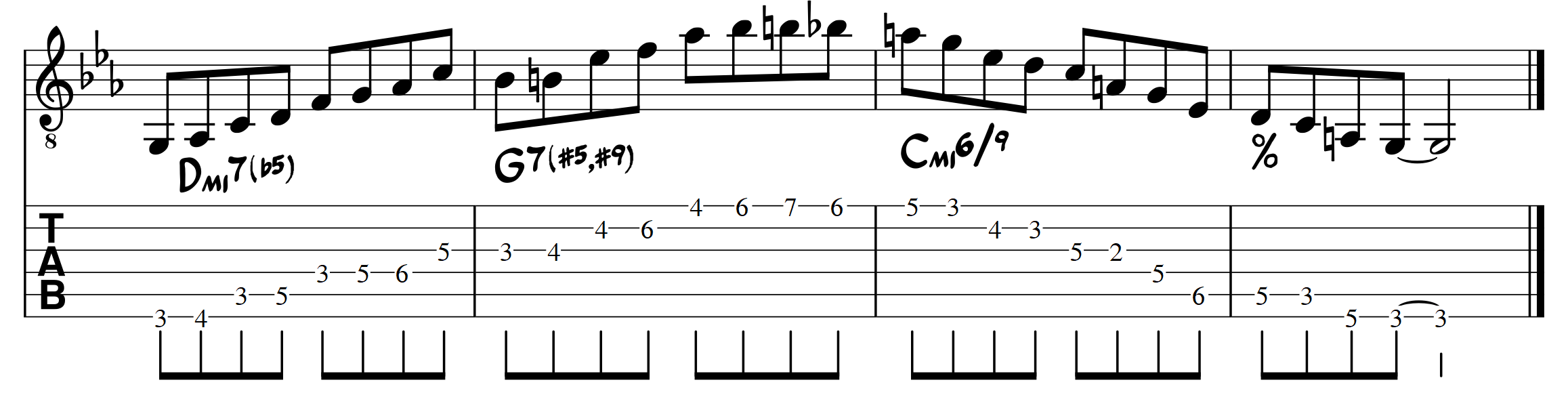

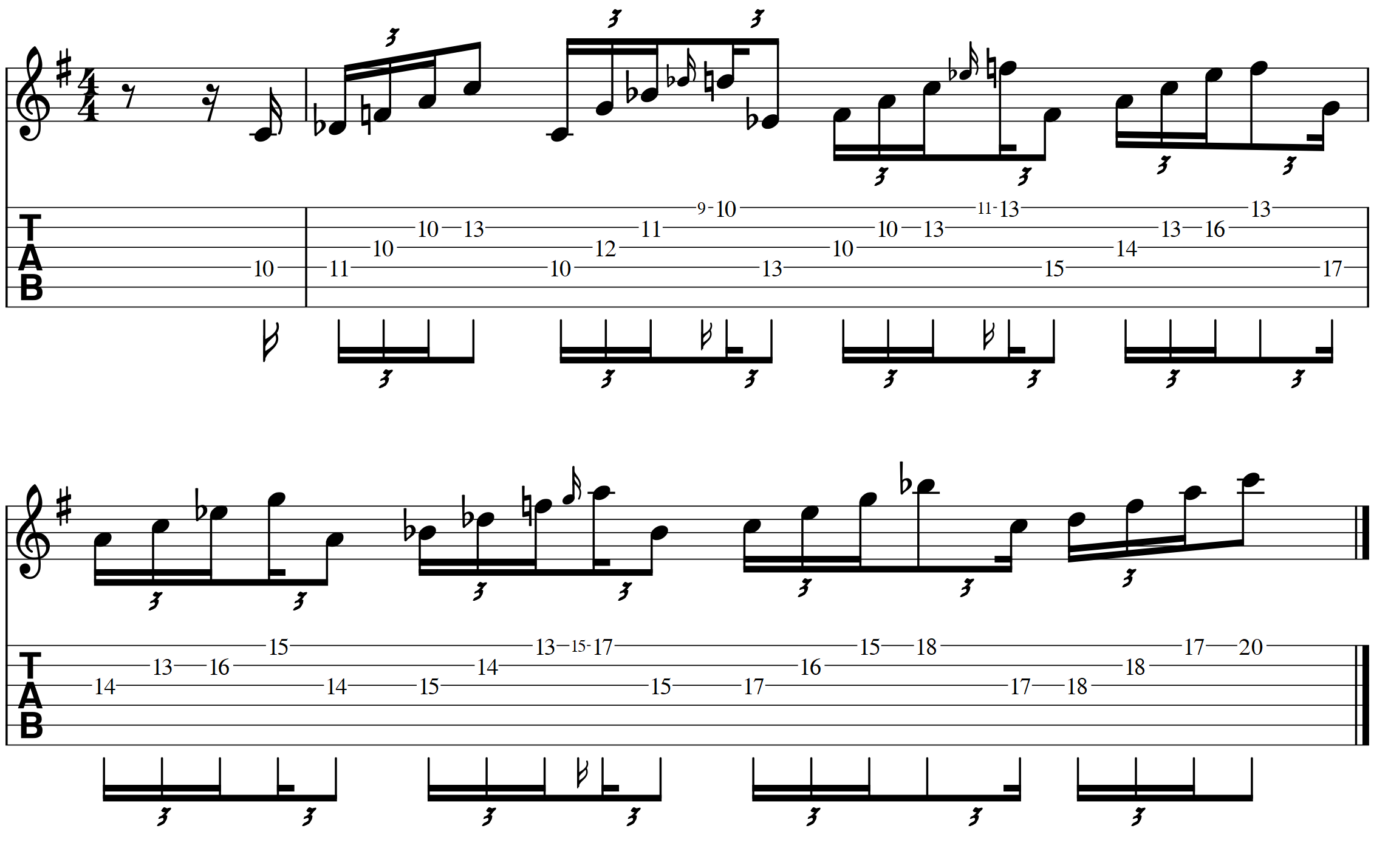

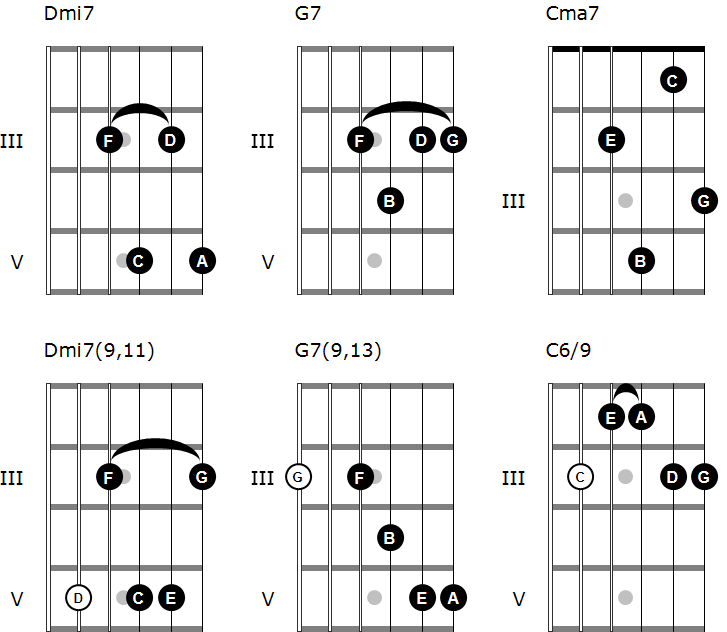

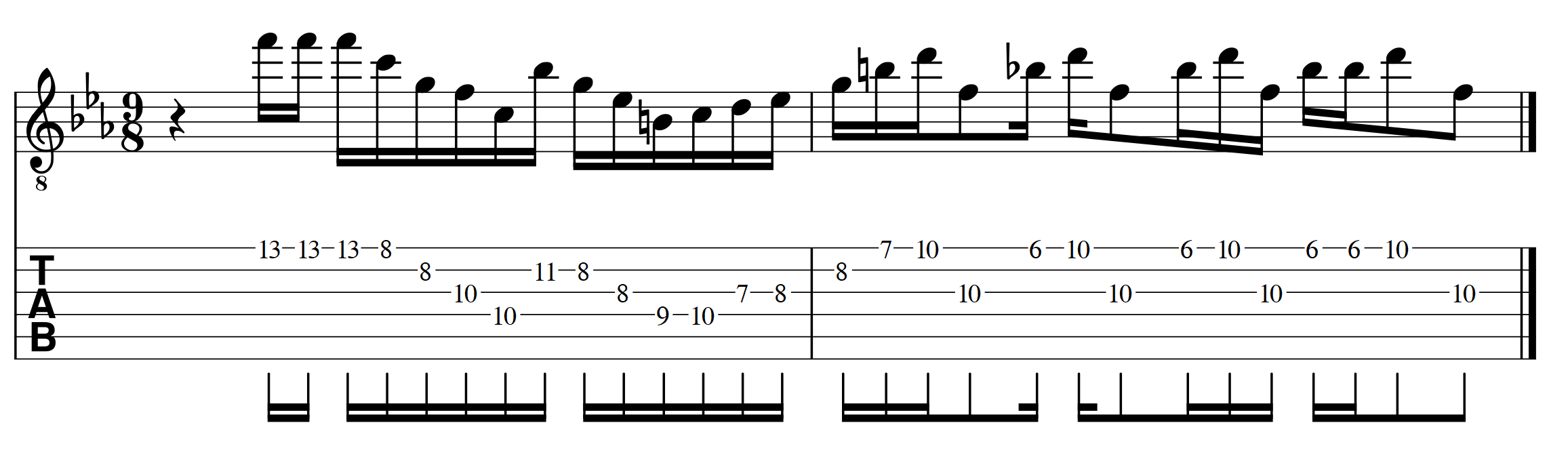

Die Idee von “Grenzen” im Sinne einer Spielregel kennen wir alle. Mir fällt zum Beispiel sofort das Buch “The Advancing Guitarist” von Mick Goodrick ein. In dem Buch plädiert der Autor dafür, eine Weile das für die Gitarre typische “Boxendenken” wegzulassen, und die Gitarre ihrer Länge nach zu betrachten und zu nutzen. Er schränkt die Übung sogar noch so weit ein, dass er jede Saite einzeln angeht. Im Klartext bedeutet das: Spiel ein Solo über einen Standard oder einen einzelnen Akkord ausschließlich auf der E-Saite. Dann auf der B-Saite. Und so weiter. Wenn du damit fertig bist, wie wär’s dann mit zwei Saiten? Also vielleicht E- und B-Saite? Oder D- und E-Saite. Dann mal mit drei Saiten, und immer so weiter.

Durch diese Spielregeln werden wir gezwungen die Gitarre anders als normalerweise zu sehen, und damit werden gewohnte Abläufe ausgeklammert. Das führt fast zwangsläufig zu neuen Dingen, neuen Wegen auf dem Griffbrett, anderen Melodien. Je länger wir uns der Übung widmen, desto interessanter und musikalischer werden unsere Improvisationen.

Es findet in einem sehr kleinen und definiertem Raum eine Entwicklung statt, indem wir den Randbereich der jeweiligen Grenze ausloten: Die Regel ist, dass ich nur diese Saite nutzen darf, aber keiner sagt, dass ich nicht beide Hände nutzen darf! Jazzgitarrentapping – warum nicht?!

Mit ein wenig Fantasie lassen sich endlos viele Spielregeln und damit Grenzen finden, an denen wir wachsen können! Du spielst nur mit dem Plektrum? Gut! Dann nutze jetzt für eine Weile deine Finger; Was für Möglichkeiten hast du? Wes Montgomery hat seinen Daumen genutzt, klassische Gitarristen nutzen Daumen, Zeige-, Mittel- und Ringfinger der rechten Hand. Es gibt und gab auch immer mal wieder Gitarristen, die den kleinen Finger genutzt haben. Welche Kombinationen ergeben Sinn? Nur mit dem kleinen Finger zu spielen ist offensichtlich unpraktisch, aber wenn du es probierst, hast du die Erfahrung gemacht und kannst sie zu deinem Vorteil nutzen. Auch ein “Ok, das ist jetzt nichts für mich” ist ein gutes Ergebnis. Du bist ein reiner “Fingerstyle-Gitarrist”? Probiere doch mal für eine Weile, mit dem Plektrum zu spielen.

Ich nutze hier Beispiele aus der Welt der Gitarre, aber die Idee lässt sich auf alle möglichen Aspekte übertragen. Ein Reim ist beispielsweise nichts anderes: Bestimmte Silben innerhalb einer Phrase müssen gleich klingen. Natürlich lässt sich das genauer definieren und in der Hiphop und Rapmusik gibt es sehr interessante, spannende Beispiele dafür. Aber ganz grundlegend lässt die Idee eines Reims so zusammenfassen. Wer also etwas schreiben möchte und sich entschließt seinen Text zu reimen, nutzt die gewählte Einschränkung als Rahmen für Kreativität.

Andererseits ist manchmal auch die Not Ausgangspunkt von besagtem Rahmen: Wer schon mal vergessen hat einzukaufen, dann abends aber spontan Gäste bekommt, weiß wovon ich rede. Es wird aus dem gezaubert, was der Kühlschrank hergibt, und manchmal ist das Ergebnis häufig nicht nur besser als die Anfangsbedingung vermuten lässt, sondern übertrifft was sonst geplant gewesen wäre!

Der Maler Pablo Picasso hat diese Art Arbeit mit Grenzen quasi perfektioniert! Er hat in den Jahren 1901 bis 1905 seiner Trauer um den Freitod des Malers Carlos Casagemas, einem engen Freund Picassos, Ausdruck verliehen, indem er in knapp 100 Werken fast ausschließlich die verschiedensten Varianten der Farbe Blau genutzt hat.

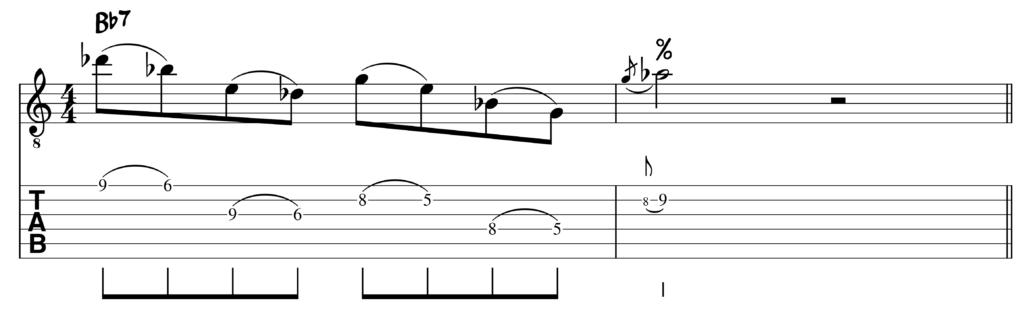

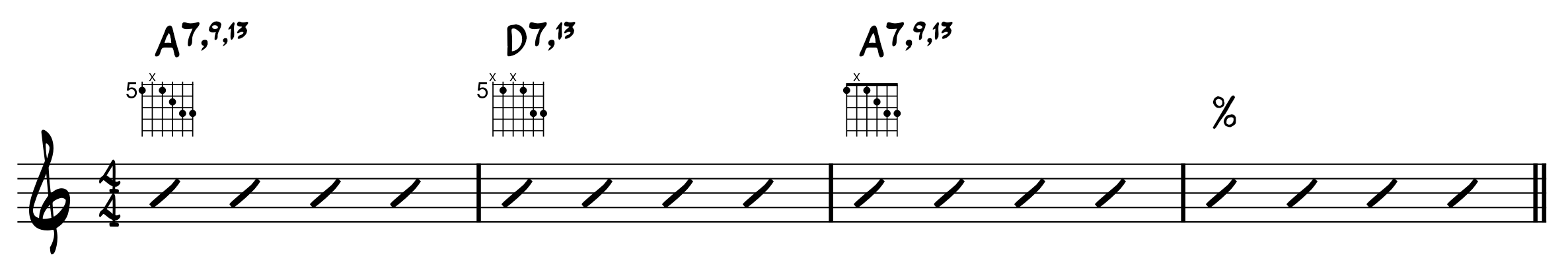

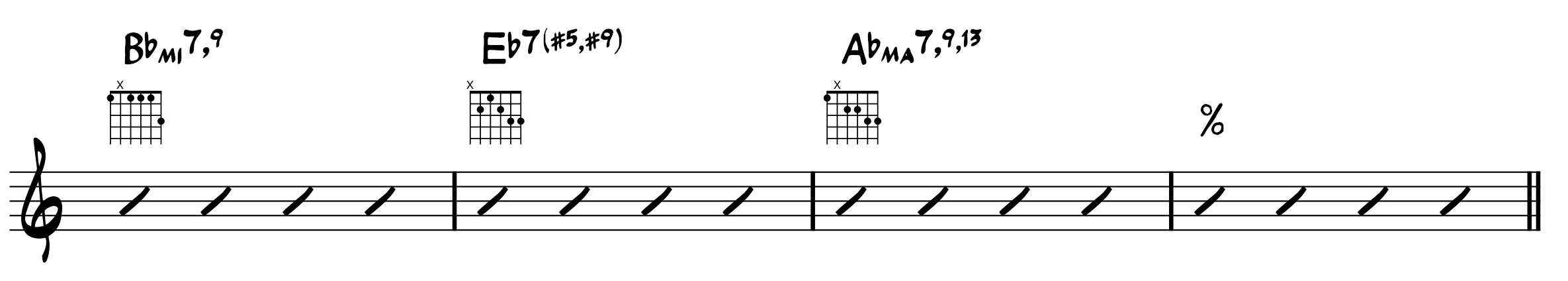

Bei all den Überlegungen dürfen wir den Randbereich, das “fast”, nicht aus den Augen verlieren: Wo will oder muss ich die gesetzte Grenze übertreten und was passiert dann? Wenn ich eine Weile ausschließlich mit einer Pentatonik-Tonleiter improvisiert habe, wirkt der erste Ton außerhalb der Skala wie eine frische Brise! Wenn ich ausschließlich einen bestimmten Voicing-Typ spielen möchte, aber dann einen anderen Akkord spielen muss, einfach weil ich eine Wissenslücke habe, kann von frischer Brise nicht die Rede sein… Aber auf lange Sicht ist die zweite Erkenntnis wertvoller als die erste! Sie zeigt mir die Lücken auf, an denen ich arbeiten kann, wenn ich das möchte!

Im “regulären” Spiel, sei es tatsächlich bei einem Konzert, einer Probe oder auch nur im eigenen Übungsraum mit einem Play-Along, mache ich mir die Erfahrungen aus den Übungen zunutze. Niemand zwingt mich bei den von mir gesetzten Grenzen zu bleiben! Es ist im Spiel durchaus möglich von Grenze zu Grenze, von Regel zu Regel zu springen und mit den verschiedenen Möglichkeiten tatsächlich zu spielen. Das erlaubt es mir in den jeweiligen Randbereich vorzudringen, zu erkunden und Neues zu entdecken. Wenn eine Regel ausgereizt ist, wende ich mich einfach einer anderen zu.

Nur um das kurz klarzustellen: Das “Regeln ändern” darf nicht dazu führen, dass meine Improvisation unzusammenhängend oder willkürlich wirkt! Ich sollte in der Lage sein, eine Idee fortzuführen, bis sie musikalisch ausgedient hat.

An Grenzen arbeiten

Es ist nützlich und macht Spaß sich bestimmte Grenzen aufzuerlegen, mit diesen zu arbeiten und sich zu entwickeln. Darüber hinaus gibt es allerdings auch die persönlichen Grenzen, also die tatsächlichen Ränder unserer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Da ist zum Beispiel das Tempo, mit dem eine bestimmte Linie auf unserem Instrument gespielt werden soll, der eine Akkord, bei dem immer auf denselben Griff zurückgegriffen wird oder auch das eine Stück, das nicht im Gedächtnis bleiben will.

Wir reden hier aber auch über persönliche Grenzen in Form von Ängsten, wie Bühnenangst oder auch die Angst, dass die Grenzen meiner Fähigkeiten auffallen und andere ungünstig über mich urteilen, also der Angst seinen “Status” zu verlieren.

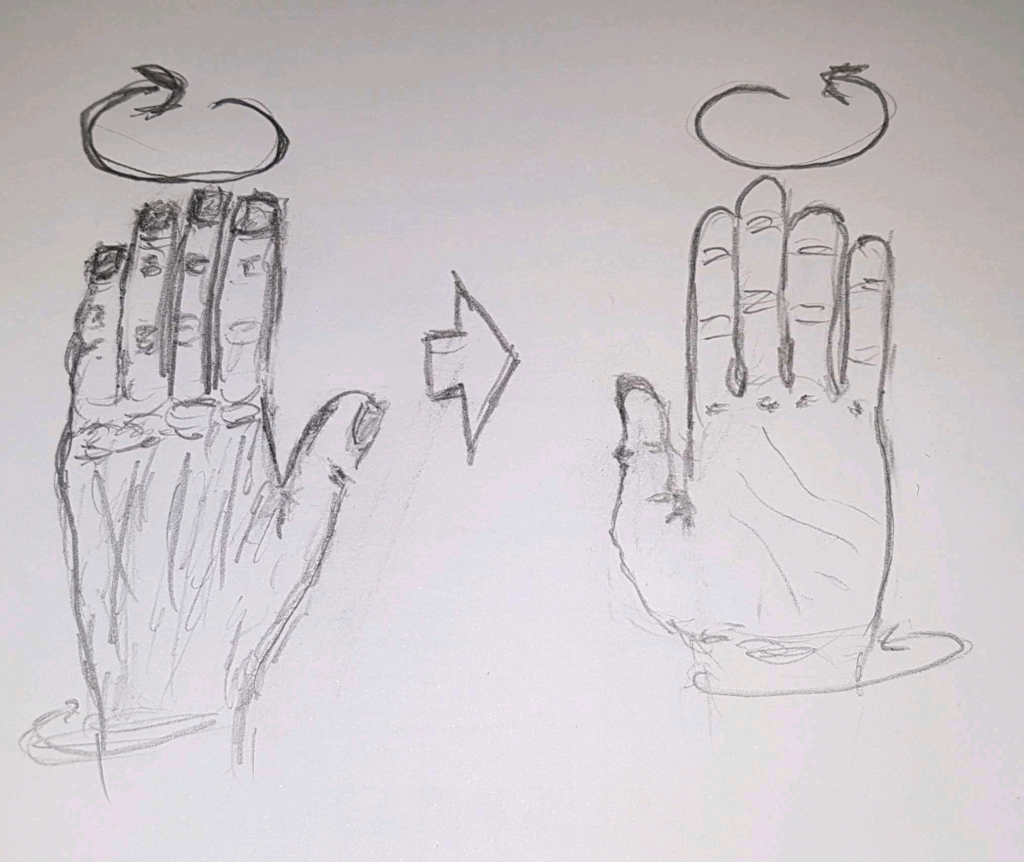

Egal wie wir diese persönlichen Grenzen auch betrachten, es geht meistens darum an ihnen zu arbeiten. Das geht in aller Regel nur langsam – und zwar in mehrfacher Hinsicht. Wenn ich an meinen Wechselschlagfähigkeiten (der Gitarrentechnik) arbeiten möchte, ist es nicht damit getan, einmal einfach das Metronom hochzustellen, und schon kann ich die Technik schneller umsetzen! Es dauert eine Weile, bis sich ein spürbarer Effekt einstellt. Der Übeprozess als solcher verlangt von mir – nachdem ich die Grenze für mich definiert habe, was wirklich wichtig ist! -, dass ich das Tempo zurückschraube. Das, was besagte Grenze darstellt, ist häufig nicht das Tempo selber, sondern ein Parameter in meinem Spiel, und hier gilt das Prinzip, dass langsames Spiel mir die Möglichkeit gibt mühelos(er) zu spielen. Wenn jetzt, wieder langsam, das Tempo angezogen wird, wird meistens schnell klar, wo das eigentliche Problem liegt. Oder um es mit einem Sprichwort zu sagen, das den Navy Seals zugesprochen wird: Slow is smooth and smooth is fast (Langsam ist flüssig, und flüssig ist schnell.)

Es ist meiner Erfahrung nach übrigens keine gute Idee mit einer ‘Drill-Idee’ an seinen Grenzen zu arbeiten. Das entspricht, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, dem Übungskonzept einfach das Metronom auf das Zieltempo zu stellen und so lange zu üben, bis es funktioniert. Das führt schnell zu Frust und birgt die Gefahr sich zu verletzen. Nicht zu unterschätzen ist auch der Effekt, dass sich das Ohr an die Unsauberkeiten und fahrigen Ausführungen gewöhnt.

Es ist meistens der eine, kleine machbare Schritt, der in die gewünschte Richtung weiterführt. Wenn jemand Bühnenangst hat, ist es sicher keine gute Idee ihn oder sie direkt auf eine Bühne zu stellen um dort ein zweistündiges Konzert zu spielen. Vielleicht ist der erste machbare Schritt, bei einer befreundeten Band beim Aufbau zu helfen, also sich Gelegenheiten zu suchen bei denen der oder die betreffende Person zwar auf einer Bühne steht, bei der es aber nicht um ihn oder sie geht. Der nächste Schritt könnte sein die Band anzusagen und dann vielleicht in der Woche drauf ein Stück bei einem ‘open Mike’-Abend zu spielen. So lernt die Person langsam aber sicher, dass es auf einer Bühne nichts gibt, was es zu fürchten gilt.

Die gleiche Idee lässt sich auf (fast) alles anwenden. Wenn ich dringend an meinem Repertoire arbeiten muss, ist es nicht sinnvoll mit 10 Stücken gleichzeitig anzufangen! Es kann sinnvoll sein sich 10 Stücke vorzunehmen und dann einen machbaren Zeitrahmen abzustecken. Ich möchte an dieser Stelle auf meinen Text “Go for goals” hinweisen.

Mit dem Konzept der kleinen Schritte und dem Vorsatz nett zu sich zu sein (und zu bleiben!), ist es möglich die eigenen Grenzen zu verschieben, an sich zu arbeiten und neues zu lernen!

Freiheitsbetrachtung

Auf den ersten Blick verbinden wir mit dem Begriff der “Grenze” vielleicht etwas einschränkendes. Umso spannender, dass “Grenzen”, in der in diesem Text genutzten Definition, durchaus etwas befreiendes haben können! Wenn wir einen Improvisations-Beginner (und wenn wir ehrlich sind, nicht nur den) auffordern etwas zu spielen – also tatsächlich irgendwas, wir schnell klar, dass es ohne Einschränkung gar nicht so einfach ist kreativ zu werden. Einen ähnlich überfordernden Effekt erreicht man, wenn man jemanden willkürlich auffordert, irgendetwas zu erzählen.

Die Fülle der Möglichkeiten macht es fast unmöglich einen Pfad zu wählen, und den dann auch zu beschreiten. Erst wenn eine Einschränkung gemacht wird, kann der kreative Prozess losgehen.

Das soll nicht bedeuten, dass “Freiheit” nicht möglich wäre! Nur wer Freiheit als Zustand ohne Grenzen definiert, hat aus meiner Sicht etwas falsch verstanden. Nicht “Freiheit von”, sondern “die Freiheit zu” ist entscheidend. Ich entscheide mich dazu, beim Üben auf ein bestimmtes Thema zu achten und andere Parameter zu ignorieren. Oder auch: Ich entscheide mich in meiner Improvisation für den Grad der Dissonanz, will heißen: Wie sehr folgt mein Spiel den “Regeln”.

Man könnte also abschließend sagen, dass Grenzen und die Reibung an ihnen erst die Freiheit und das Bewusstsein von Freiheit ausmachen!

Coda

Die Grenzen der beiden verschiedenen Ansätze, also “mit” und “an” Grenzen zu arbeiten, verschwimmen natürlich in vielen Fällen, auch wenn die Unterscheidung für dieses Gedankenspiel sicher sinnvoll ist.

Im Dunstkreis der Stoiker lassen sich viele Übungen finden mit dem Gedanken finden, seine Grenzen zu erkennen und sich auf “wost case-Szenarien vorzubereiten. Seneca, Philosoph und Schriftsteller, hat beispielsweise dazu angeregt, “eine Woche mit magerstem und einfachstem Essen” und “spärlich in schlichten Lumpen” gekleidet zu verbringen, um sich dann zu fragen, ob dies wirklich das Schlimmste ist, was zu befürchten sei. Die Idee ist sich seiner Grenzen klar zu werden und neugierig und fast spielerisch herauszufinden, was eigentlich passiert, wenn diese dann überschritten werden.

Ich möchte nicht dazu auffordern, dass jeder nun eine Zeit lang nur noch in Jogginghosen herumläuft und Instant-Suppe isst; Es geht mir darum, die gegebenen, oder vielmehr gedachten Grenzen zu hinterfragen, sich selbst eine “Grenze” – oder ”Spielregel” – zu setzen und zu schauen, was das mit einem macht. Was passiert am Rand der Grenze und was, wenn die Grenze überschritten wird. Ich muss nicht erwähnen, dass einige Grenzen besser nicht überschritten werden; Recht, Gesetz, Gesundheit und auch Moral sollten – auch gegenüber sich selbst! – gewahrt werden.

Ich hoffe, meine Gedanken sind hilfreich, und ich freue mich über Feedback und Anregungen. Ich bin per Email oder über meine Homepage www.frankschultzmusic.com zu erreichen.